概要

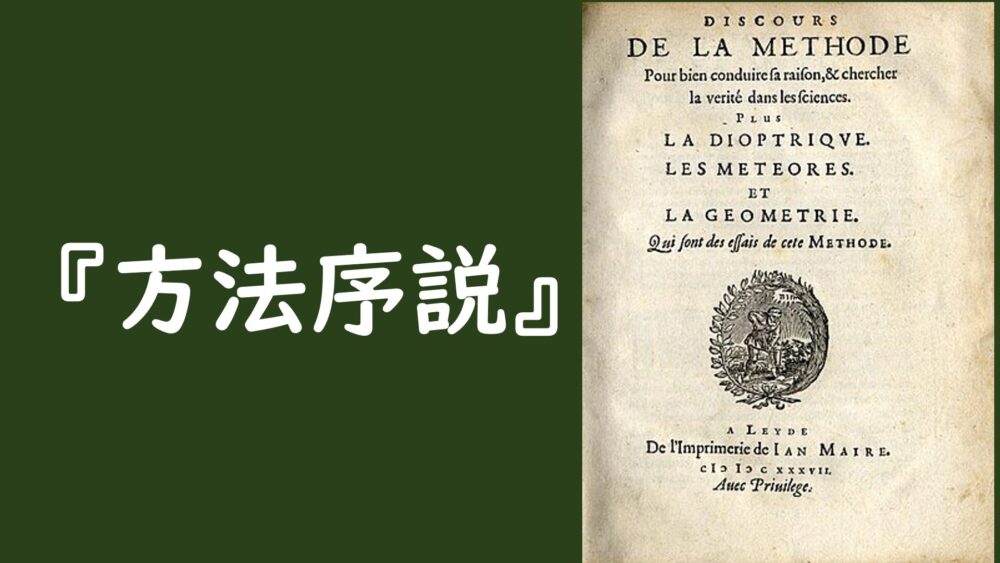

『方法序説』は、17世紀フランスの哲学者デカルトが1637年に発表した著作です。

正式な題名は非常に長く、「理性(人間の考える力)を正しく導き、学問において真理を探究するための方法の話」といった意味を持ちます。

この書物は、デカルト自身の思索の歩みをたどりながら、確実な知識に到達するための「考え方の方法」を示しました。

当時の哲学書としては珍しく、専門家向けのラテン語ではなく、一般の人々にも読めるフランス語で書かれました。

そのため、哲学の入門書としても高く評価されています。

特に有名なのが「我思う、ゆえに我あり」という言葉で、人間の思考をすべての出発点に置く考え方を示しています。

歴史的背景

『方法序説』が書かれた17世紀ヨーロッパは、「科学革命」と呼ばれる大きな転換期でした。

天文学では地動説が広まり、自然現象を観察と数学で説明しようとする動きが強まっていました。

一方で、大学では中世以来のアリストテレス哲学が依然として教えられており、新旧の知が激しく衝突していました。

また、宗教改革の影響でカトリックとプロテスタントの対立が続き、思想や学問の自由は常に危険と隣り合わせでした。

デカルトが慎重に自分の考えを述べ、「方法」という形で提示したのは、こうした不安定な時代状況と深く関係しています。

文化的背景

当時のヨーロッパでは、印刷技術の発展によって本が広く流通し、知識が一部の学者だけでなく市民にも届くようになっていました。

学会での議論も盛んになり、「自分の頭で考える」姿勢が重視され始めます。

デカルトはこの流れの中で、権威ある書物や伝統を無条件に信じるのではなく、理性によって確かめる態度(合理主義)を打ち出しました。

『方法序説』は、こうした近代的な知の文化を象徴する書物といえます。

主な登場人物

・デカルト・・・1596年生まれのフランス人哲学者・数学者で、合理的な思考を重視し、「近代哲学の父」と呼ばれます。数学では座標の考え方を導入し、哲学では心と身体を区別する考え方を示しました。

・メルセンヌ・・・デカルトの友人であり、学者同士をつなぐ役割を果たした人物です。「我思う、ゆえに我あり」をラテン語に訳したことで知られています。

著書の内容

デカルトはまず、自分が学校教育で学んできた学問全体を振り返ります。

文法・修辞学・論理学・自然学・形而上学など、多くの分野を学んだものの、「確実な真理」に到達できたという実感がなかったと述べます。

特に問題視したのは、

・学者によって意見が食い違う

・権威ある書物でも誤りが含まれている

・暗記中心で、自分の理解が伴わない

といった点です。

ここで重要なのは、デカルトが「学問そのものを否定した」のではなく、「確実な基礎を持たない学問のあり方」を疑ったという点です。

この疑問が、後の「方法」を考える動機になります。

この部は『方法序説』の中心部分であり、授業でも特に重要です。

デカルトは、真理に到達するための思考のルールを四つにまとめます。

・規則① 明証性の規則

「はっきりと明らかに正しいと分かるもの以外は、真と認めない」

思い込みや伝聞、権威への盲信を排し、自分の理性で納得できるものだけを採用します。

・規則② 分析の規則

「問題をできるだけ細かく分ける」

複雑な問題を小さな要素に分解することで、理解しやすくします。現代の問題解決法にも通じる考え方です。

・規則③ 総合の規則

「簡単なものから順に考える」

基礎的な事柄から積み上げることで、確実な理解を目指します。

・規則④ 列挙の規則

「見落としがないか、何度も確認する」

論理の飛躍や抜けを防ぐための最終確認です。

この四規則は、哲学だけでなく、科学・数学・日常の思考にも応用可能な「思考の型」といえます。

すべてを疑っている間も、人は生活しなければなりません。そこでデカルトは「暫定的な道徳」を設定します。

主な内容は以下の通りです。

・社会の法律や慣習に従う

・一度決めた行動は、迷わず実行する

・自分で変えられないものより、自分の考え方を変える

これは「絶対的な道徳」ではなく、思索の途中で混乱しないための実践的な指針です。

理論と生活を切り離さない姿勢が見て取れます。

この部は『方法序説』で最も有名な部分です。デカルトは、感覚・経験・数学さえも疑う「方法的懐疑」を徹底します。

しかし、すべてを疑っている最中でも、「疑っている自分の思考そのもの」は否定できないという事実に気づきます。

ここから導かれるのが、「我思う、ゆえに我あり」という命題です。

これは「考えている主体としての自分の存在」が、最も確実な真理であることを意味します。

近代哲学はここから「主体」を中心に展開していきます。

デカルトは自然を「目的を持つ存在」ではなく、「法則に従って動く機械」のようなものとして捉えます。

心臓の働きや血液循環などを例に、自然現象を物理的・数学的に説明しようとします。

この考え方は、

・観察

・数量化

・法則化

を重視する近代科学の基礎となりました。

自然を理性で理解できる対象とした点が、当時としては革新的でした。

最後にデカルトは、自分の研究が人類の役に立つ可能性を語ります。医学や技術の発展によって、人間の生活がより良くなると考えました。

同時に、

・誤解を招かないよう慎重に発表する

・宗教や社会秩序との衝突を避ける

といった姿勢も示します。

これは当時の思想状況を反映した、現実的な判断でした。

まとめ

『方法序説』は、単なる哲学書ではなく、「考え方を学ぶための本」です。

権威に頼らず、自分の理性で確かめる姿勢は、現代の学習や研究にも通じます。

「なぜ疑うことが大切なのか」「考えるとはどういうことか」を問いかけると、理解が深まります。

近代の始まりを理解するうえで、『方法序説』は今なお価値を失わない一冊です。

コメント